代謝と腸管バリア機能が気になる人に注目される次世代プロバイオティクスです。 アッカーマンシア・ムシニフィラ(Akkermansia muciniphila)は、2004年に健康なヒトの糞便から分離された腸内細菌で、成人の約9割が保菌し、腸内細菌の総数の1〜4%を占めます。 体重、BMI、血中コレステロール値が高い人では、正常な人に比べてこの細菌が少ないことが報告されており、次世代プロバイオティクスとして臨床研究が進んでいます。

- 主な働き:代謝サポート、腸管バリア機能維持、インスリン感受性との関連

- 摂るタイミング:朝食前または夕食前、1日あたり1億〜100億CFU

- 相性:水溶性食物繊維、オリゴ糖、ポリフェノール

- 注意:推奨量を守り、炎症性腸疾患の方は医師に相談

- 食品例:サプリメントとして提供されている

アッカーマンシア・ムシニフィラとは

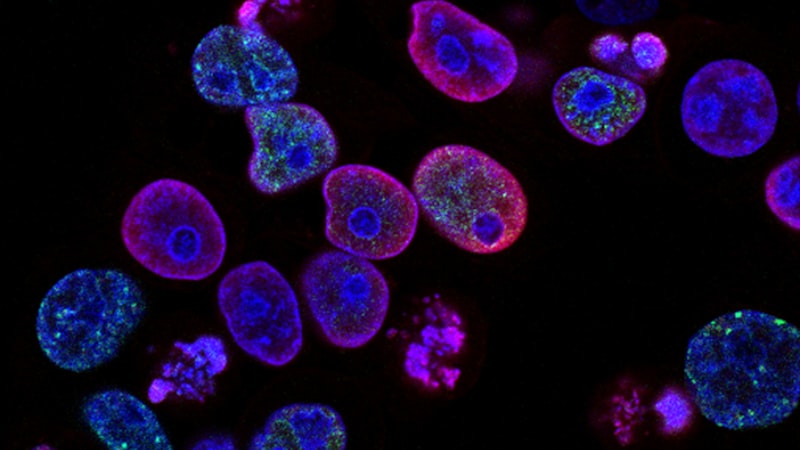

アッカーマンシア・ムシニフィラ(Akkermansia muciniphila)は、2004年にDerrienらによって健康なヒトの糞便から分離され、新菌属として提唱されました。この細菌は、腸管粘液層に生息し、粘液成分であるムチンを栄養源として増殖する特徴を持ちます。

成人における腸内細菌の総数の1〜4%を占めることが報告されており、成人の約9割が保菌しています。外膜タンパク質(Amuc_1100)がToll様受容体2(TLR-2)を介して腸管バリア機能を強化し、炎症を抑制することが報告されています。

欧州食品安全機関(EFSA)は最近、殺菌アッカーマンシア・ムシニフィラを安全な新規食品として承認し、食品サプリメントとしての商品化の可能性が開かれました。

からだでの働きと科学的知見

アッカーマンシア・ムシニフィラは、代謝サポートと腸管バリア機能の両面で研究されています。成人32名を対象とした無作為化二重盲検プラセボ対照試験では、アッカーマンシア・ムシニフィラサプリメントの生菌群、殺菌群(死菌群)、プラセボ群に分け、毎日朝食前に3ヶ月間摂取することによる安全性、忍容性、代謝パラメータなどを検討しました。殺菌群はプラセボ群よりも、総コレステロール、体重、脂肪重量、ヒップ周囲などが低下し、肥満者に対する安全性、忍容性、有効性が確認されました。また、インスリン感受性が向上し、インスリン血症と血漿総コレステロールが減少し、体重がわずかに減少したと報告されています。PubMed3ヶ月間の補給後、肝機能障害と炎症の血液マーカーレベルが減少しました。

2025年の最新研究では、過体重/肥満の2型糖尿病患者において、ベースラインでのアッカーマンシア・ムシニフィラレベルが低い参加者では、補給により高い定着効率と体重、脂肪量、HbA1cの有意な減少が見られました。PubMedこれは、もともとアッカーマンシア・ムシニフィラが少ない人ほど、補給による恩恵を受けやすい可能性を示唆しています。

アッカーマンシア・ムシニフィラは、腸管粘液層の維持に関与し、外膜タンパク質(Amuc_1100)を通じて腸管バリア機能を強化することが報告されています。PubMedこれにより、腸内環境の健全性維持に関与すると考えられています。

60歳以上の高齢者100名を対象とした12週間の無作為化二重盲検プラセボ対照試験では、低温殺菌アッカーマンシア・ムシニフィラHB05の投与により、プラセボ群と比較して左脚伸筋のピークトルクおよび体重あたりピークトルクが有意に改善しました。さらに、ミオスタチンに対抗するフォリスタチンのレベルが有意に上昇し、筋力・機能改善に関与する可能性が示されました。PubMed

摂り方とタイミング

アッカーマンシア・ムシニフィラの推奨量は、臨床研究や製品の表示に基づき、1日あたり1億〜100億CFU(Colony Forming Units)程度とされています。製品によって推奨量が異なるため、製品の表示に従うことが重要です。

朝食前または夕食前に摂取することが臨床研究で用いられています。臨床研究では3ヶ月(12週間)の継続摂取で評価されており、即効性を期待するよりも、継続的な使用で緩やかな変化を見守る姿勢が適切です。食事制限と併用した研究では、腸内細菌叢の豊富さやアッカーマンシア・ムシニフィラの存在量が高いほど、代謝健康状態の改善と関連することが報告されています。PubMed

興味深いことに、臨床試験では殺菌した状態(死菌)でも生菌と同様の有効性が確認されており、保存安定性の観点からも優れた選択肢となっています。PubMed

栄養素どうしの関係と注意点

アッカーマンシア・ムシニフィラは、食事成分との組み合わせで相乗効果が期待できます。

| 組み合わせ | 推奨度 | コメント |

|---|---|---|

| アッカーマンシア・ムシニフィラ×水溶性食物繊維 | ◎ | グアガムなどがアッカーマンシアの増殖をサポート |

| アッカーマンシア・ムシニフィラ×オリゴ糖 | ◎ | アッカーマンシアと相性が良いプレバイオティクス |

| アッカーマンシア・ムシニフィラ×ポリフェノール | ○ | アッカーマンシアの存在量を増やす可能性 |

| アッカーマンシア・ムシニフィラ×ポリヒドロキシ酪酸(PHB) | ○ | マウス実験でアッカーマンシア属の増加を確認 |

注意点として、特定の腸内環境(炎症性腸疾患、サルモネラ感染、抗生物質投与後など)では、過剰な増加が必ずしも有益ではない可能性が指摘されています。炎症性腸疾患の治療を受けている方は、医師に相談することが推奨されます。

一般的には安全性が高いとされていますが、製品の推奨量を守ることが重要です。

食品から摂るには

アッカーマンシア・ムシニフィラは、ヒトの腸内に常在する細菌であり、通常の食品には含まれていません。この細菌を意識的に摂取したい場合は、サプリメントを利用することが一般的です。

製品には、生菌タイプと殺菌タイプ(死菌タイプ)があります。臨床試験では殺菌タイプでも有効性が確認されており、保存安定性の観点からも優れています。欧州食品安全機関(EFSA)が承認したのも殺菌タイプです。

また、体内に既に存在するアッカーマンシア・ムシニフィラを増やすアプローチとして、以下の食事成分を摂取することが推奨されます:

- 水溶性食物繊維(グアガム、イヌリン、ペクチンなど)

- オリゴ糖(フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖など)

- ポリフェノール(ブドウ種子エキス、緑茶カテキンなど)

信頼できるメーカーの製品を選び、製品の表示や推奨量に従うことが重要です。